未来网北京7月11日电(记者 凌萌)“每个孩子都应在自然中长大,这是我最朴素的梦想。”在近日的“用影像保护自然”青少年保护自然影像推动计划系列活动启动仪式上,著名野生动物摄影师奚志农在接受未来网记者专访时提出了他的殷切期望。

从1983年首次接触野生动物摄影,到六进白马雪山保护滇金丝猴的生态家园、首次报道藏羚羊被大肆猎杀的生态危机,再到公益诉讼保住了绿孔雀最后的栖息地……奚志农用一生“追寻荒野”,扎根在野生动物保护的第一线。

如今已过花甲之年的他,将重心转向生态教育,致力于搭建年轻一代与自然的深层连接桥梁。奚志农说,镜头是唤醒公众生态意识的有力工具,希望“用影像保护自然”理念能够深入人心,让那些隐藏在角落里的生态困境能够被更多人看见。

奚志农在野外

“保护自然是责任,也是使命”

黑颈鹤、滇金丝猴、藏羚羊、绿孔雀、雪豹,这五种曾经被列在国家珍稀动物名录上的物种,都与奚志农的生命紧密交织在一起。

野外拍摄到的滇金丝猴珍贵影像,作品名为《母与子》(奚志农/摄)

扎根荒野的四十余年间,他持续用镜头记录濒危物种与生态变迁,也见证着荒野里的奇迹。1993年,在六次深入白马雪山追踪滇金丝猴家族后,终于在海拔4千米的高山上循着冒热气的猴粪拍到首组清晰的滇金丝猴影像。这段影像推动了白马雪山保护区的扩建,为滇金丝猴筑牢了生存家园,也成为他“用影像保护自然”的起点。

藏羚羊(奚志农/摄)

1997年深入可可西里时,他镜头下的藏羚羊盗猎场景触目惊心:散落的藏羚羊头颅、滴血的皮毛,一些藏羚羊尸体上还留有清晰的弹孔印记……这些影像最终推动国内外对藏羚羊栖息地保护的关注,成为影像推动自然保护的生动例证。

绿孔雀(奚志农/摄)

2017年,他发现云南戛洒江流域绿孔雀栖息地因水电站建设濒临毁灭,连夜整理影像致信相关部门,历经三年公益诉讼终获胜诉,成为中国首例以影像证据推动生态保护的司法案例。

“影像不仅是美的呈现,更是唤醒良知的武器。”在奚志农的努力下,曾经濒危的滇金丝猴、藏羚羊、绿孔雀等物种,数量逐步回升;大熊猫、朱鹮、雪豹、麋鹿等物种,相继被生态环境部与世界自然保护联盟调降保护级别。

雪豹(奚志农/摄)

这背后,是荒野生态系统的韧性复苏,更是他镜头下生生不息的自然应答,他始终坚信影像传递的生命力量。“最初是因为热爱,后来发现这是一辈子都做不完的事。”当被记者问及四十余年坚守的动力,奚志农直言,“我只是大自然的崇拜者与记录者,从热爱到将其视为责任、天职乃至使命,我始终在自然中学习成长。”

这一跨越四十余年的荒野追寻,正以影像为笔,在更多人心中续写生态保护的篇章。

“让影像唤醒更多生态保护的意识”

四十余年的荒野追寻中,奚志农的作品不仅记录了众多濒危野生动物的宝贵影像,更深化了他对生物多样性保护的认知。如今,这位荒野记录者将镜头转向青少年——在他看来,影像不仅是保护自然的工具,更是唤醒下一代生态保护意识的启蒙“钥匙”。

“自然教育从无边界,哪怕是小区草坪的露珠、街边柳树的新芽,都是值得阅读的生命课本。”近年来,奚志农带着荒野中最真实的影像走进校园:既有雪豹藏匿幼崽的温情,也有藏羚羊躲避盗猎的惊险……他向孩子们讲述着每张图片、每段影像背后险象环生的故事。

奚志农在“用影像保护自然”青少年保护自然影像推动计划系列活动启动仪式上发表讲话

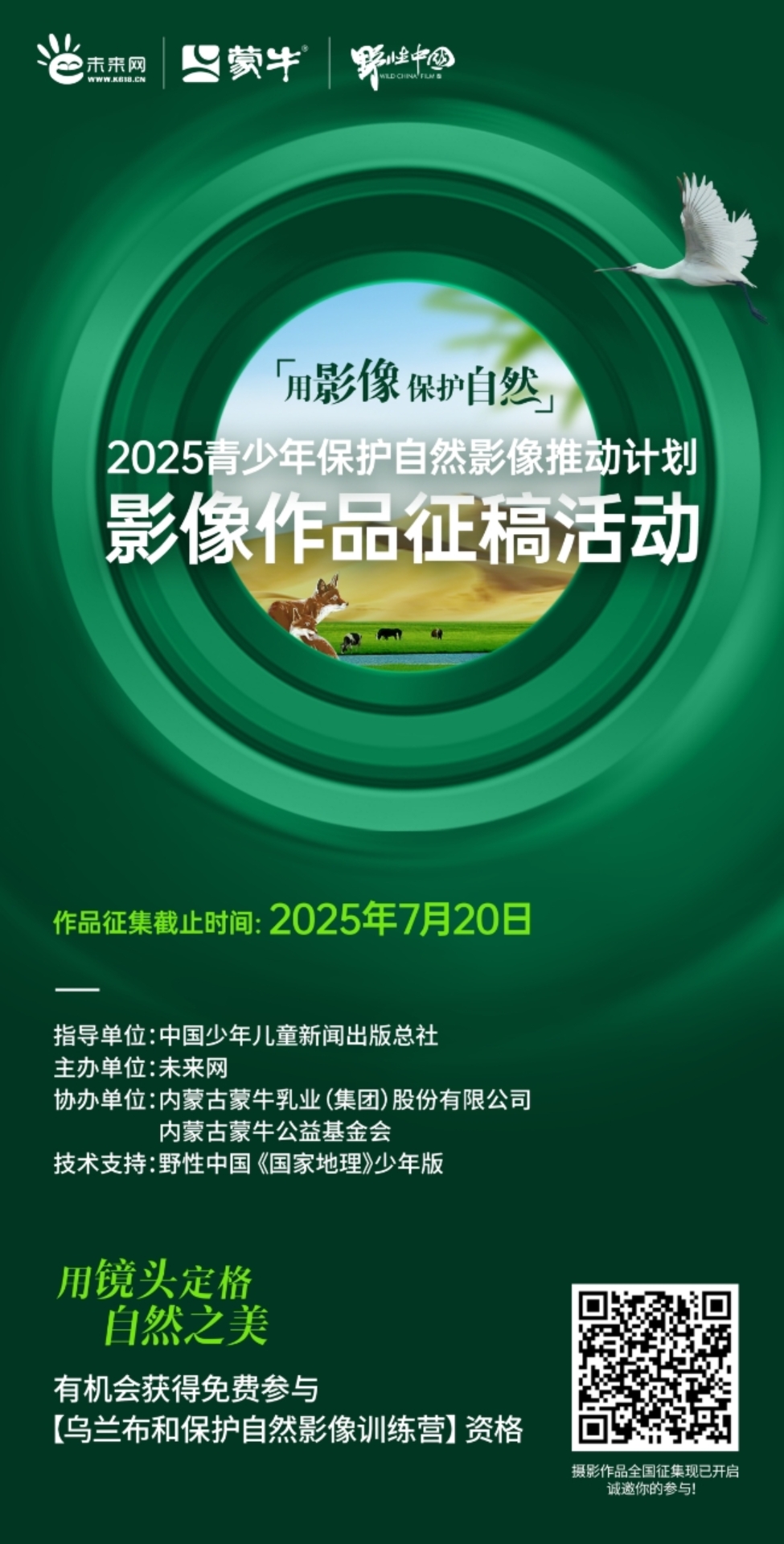

2025年6月底,奚志农参与发起“用影像保护自然”青少年保护自然影像推动计划系列活动,将“用影像保护自然”理念进一步延伸。据了解,该系列活动由中国少年儿童新闻出版总社指导,未来网主办,“野性中国”等提供技术支持,面向9岁至18岁的中小学生征集自然影像作品,旨在通过创新影像创作与自然教育实践相结合的方式,号召青少年走近大自然、了解大自然。

根据活动安排,2025年8月1日-7日,2025青少年保护自然影像推动计划系列活动将选拔出30名入围青少年,参与在乌兰布和保护自然影像计划训练营实训活动。实训期间,奚志农将会亲身指导青少年深入了解乌兰布和地区生态环境变迁,实地记录、探寻生态治理成果,学习运用摄影技巧展现自然之美与生态保护意义。

“用影像保护自然”青少年保护自然影像推动计划系列活动不仅是一次影像创作活动,更是一场让“人与自然和谐共生”理念在青少年心中扎根的“绿色实践”。

“通过影像创作培养青少年的生态文明意识,本质是在他们心中埋下一颗与自然对话的种子。”奚志农说,影像创作对青少年进行生态教育具有独特价值,能够将抽象的生态保护理念转化为可感知的生命体验。

“影像的意义不仅在于记录美,更在于让更多人看见隐藏的生态困境。要让影像唤醒更多生态保护的意识,汇聚成更庞大的生态叙事,才能让‘用影像保护自然’的理念在年轻一代心中生根发芽、永续相传。”奚志农表示。

“每个孩子都应在自然中长大”

生态文明建设是关系中华民族永续发展的根本大计,加强青少年生态文明教育已刻不容缓。2021年,生态环境部等六部门发布《“美丽中国,我是行动者”提升公民生态文明意识行动计划(2021-2025年)》,将生态文明教育纳入国民教育体系。

2023年12月,中共中央、国务院发布《关于全面推进美丽中国建设的意见》,明确“推进生态文明教育纳入干部教育、党员教育、国民教育体系”。

“青少年是生态文明建设的未来生力军,必须树立尊重自然、顺应自然、保护自然的生态文明理念。”奚志农指出,青少年对自然的热爱本是与生俱来的本能,然而当下学业压力等因素却逐渐屏蔽甚至扼杀了这份天赋,许多孩子与自然的接触寥寥无几。

面对这一现实困境,奚志农认为,影像创作恰恰能唤醒这份被喧嚣生活遮蔽的自然天性,而将生态教育融入素质教育,正是破解这一困境的关键路径。

他进一步强调,真正传递“保护自然”内核的影像需兼具三重特质:以真诚之心贴近生态,捕捉野生动物最动人的眼神与动态;通过构图、光影等美学表达呈现自然之美,直击人心;让公众在野性生命中找到情感共鸣,使荒野的力量透过镜头在人们心中共振。唯有让青少年在真实、美感与共鸣中认知自然,才能将“保护”从理念转化为日常自觉。

“每个孩子都应在自然中长大,这是我最朴素的梦想。”在奚志农看来,爱自然的孩子更懂得生命的联结,这份热爱足以影响一生。他建议青少年不必远赴荒野,校园花坛的蚂蚁搬家、小区树梢的鸟窝兴衰,都是值得记录的生命悦动。

“真正的自然影像,是让每个生命都以最自在的方式被看见。这种‘不干扰’ 的记录本身,就是生态意识的最佳实践。”奚志农向记者讲述道,大自然是一本一辈子都读不完的书,追寻野生动物足迹看到的最美风景,本质是对生命的敬畏与理解。

“要让孩子们习惯用镜头发现自然之美,例如在钢筋水泥中发现蒲公英的倔强,在车水马龙间听见麻雀的啼鸣……这时自然保护就不再是标语,而是成为融入脑海中潜移默化的意识。”奚志农说,生态教育的终极目标,是要将自然保护区建在每个人的心间。而这份理念的传承需要社会各方共同推动,让“绿色”成为刻进血脉的文化基因。

随着2025青少年保护自然影像推动计划系列活动的推进,“荒野追寻”的理念正通过新一代的镜头在祖国大地生根发芽,这是一种新的自然传承。“当越来越多青少年用手机记录种子的萌发、用相机捕捉生命跃动的身影,我们终将看见:生态教育融入素质教育的每一步,都是在为地球的未来种下希望的种子。”奚志农饱含期待地说。

07-09 09:43

07-04 13:38

07-08 14:35

06-27 15:31

07-01 08:40

07-01 18:04