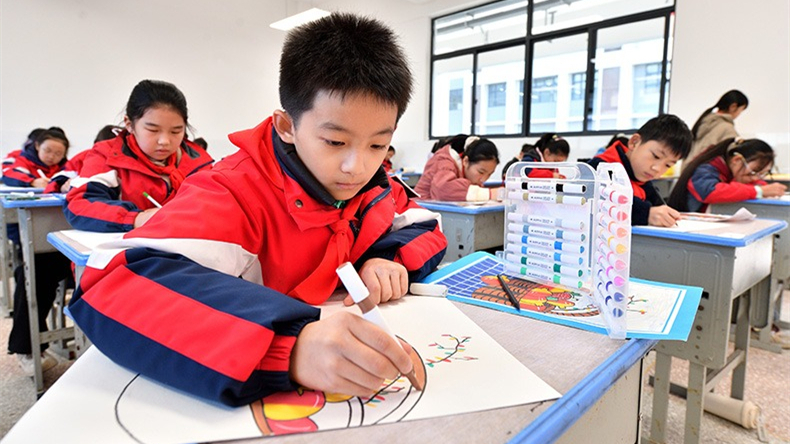

▲青园友谊小学学生在厨艺创想空间制作美食

在青园友谊小学的“智慧厨房”里,孩子们化身为“小厨神”,亲手制作凉拌面;在“童耕园”的垄亩之间,“小农夫”们记录着蔬菜的生长;在“益+劳动体验馆”,“小义工”们正为乡村振兴贡献自己的力量……近年来,青园友谊小学以省级教育教学改革项目《交互式教育场域下劳动课程实践的研究》为引擎,创新构建“1+N”劳动教育体系,让劳动教育从课堂走向生活,从校园延伸至社会,走出一条从“有”到“优”的特色发展之路。

顶层设计:三大策略夯实劳动之基

学校劳动教育的蓬勃发展,源于科学的顶层设计与系统化的推进策略。

▲青园友谊小学“多元交互劳动场域”搭建

“实施劳动教育必须目标明确、路径清晰,让学生在实践中热爱劳动、学会劳动、尊重劳动。”学校劳动项目组成员蒋巧能表示。项目组基于学生年龄特点,精准架构了各年段劳动教育目标与内容,并从文化育人、课程育人、活动育人三个维度协同推进。此外,由项目主持人张慧撰写的《校社共建协力打造学校周边劳动教育实践基地》一文,已入选湖南省“献策湖南”100个优秀金点子,展现了项目研究成果已产生广泛的社会影响。

▲《校社共建协力打造学校周边劳动教育实践基地》入选湖南省“献策湖南”100个优秀金点子证书

一方面,学校着力打造交互式劳动场域:集成式的“智慧厨房”、传承耕读文化的“童耕园”、科技感十足的楼道“无土栽培”系统,与校外的“益+劳动体验馆”等基地联动,构成了“1个远程教学直播间+N个职业体验场景”的“1+N”项目体系。另一方面,通过深化课堂教学研讨、开发《智“烩”童年》主题学本、制作系列微课,劳动教育的课程内涵不断丰富。此外,学校还创新制定了“劳动之星”评选细则,从知识、技能、品质等多维度构建学生劳动素养评价体系。

▲青园友谊小学劳动教育特色学本《智“烩”童年》

场域融合:“1+N”体系激活劳动之趣

在青园友谊小学,劳动教育突破了时空界限,呈现出“处处皆场地、时时可劳动”的生动局面。

“智慧厨房”不仅是厨艺课堂,更是一个联通校内外的小型直播平台;“童耕园”里,孩子们从播种到收获,体验着生命与付出的价值;楼道里的无土栽培区,成为学生探索现代农业科技的窗口;而“益+劳动体验馆”则将劳动与德育、心育深度融合,引导学生服务社会、关爱乡邻。

▲青园友谊小学学生在“童耕园”里观察作物生长

这一系列创新实践,使得劳动课程极具吸引力。罗晶老师执教的《“益”起劳动 点亮未来》荣获长沙市教学竞赛二等奖;李偲偲老师的《包饺子》课被湖南红网报道;黄紫橙老师的《酒酿汤圆》课广受学生欢迎,并对兄弟学校开放。由学校自主研发的“智烩童年”“印园版画”等课程,更成为学校劳动教育的亮丽名片。

成果丰硕:五育并举绽放劳动之花

扎实的劳动教育实践,催生了丰硕的育人成果,实现了教师、学生与学校的共同成长。

教师能力显著提升。项目研究带动了教师队伍的科研热情。项目核心成员张慧、刘青山、蒋巧能、汪彬等的研究论文已被《国际教育学》《时代教育》《基础教育参考》《教育考试与评价》等专业期刊刊登。目前,学校拥有省级课题2项、市级规划课题1项、区级课题5项;13名教师的劳动教育论文在省、市、区获奖,学校劳动教育的科研底色愈发鲜明。

学生素养全面发展。劳动教育已成为“五育融合”的重要支点。与语文、科学、美术等学科的深度融合,让学生在“土豆大变身”等主题项目中实现了知识的融会贯通与社会责任感的升华。

▲青园友谊小学为“益+劳动教育”联盟校颁发证书

学校示范效应凸显。学校先后获评“天心区劳动与实践教育试点学校”、“长沙市儿童友好型学校”等称号。2023年,学校教育教学质量荣获天心区特等奖。学校劳动实践活动被人民日报、新华社等主流媒体报道40余次,并成立了拥有6所联盟校的研究共同体,劳动教育的“青园友谊模式”正发挥着日益广泛的辐射引领作用。

“我们将继续深化交互式劳动场域的构建,紧盯时代发展的风向标,掌稳素养培育的方向盘,为每一个孩子的梦想护航。”学校党支部书记、校长张慧对学校的劳动教育未来充满期待。

坚持立德树人,五育并举,青园友谊小学正以劳动教育为突破口,在高标准、高品质、高水平创建儿童友好型学校的道路上稳步前行,描绘出区域教育高质量发展的生动图景。

11-24 10:15

11-23 11:02

11-21 16:44

11-21 08:16

11-21 08:15

11-21 08:15