张先翱:以一生为墨,书写队事春秋

来源:中国青年报

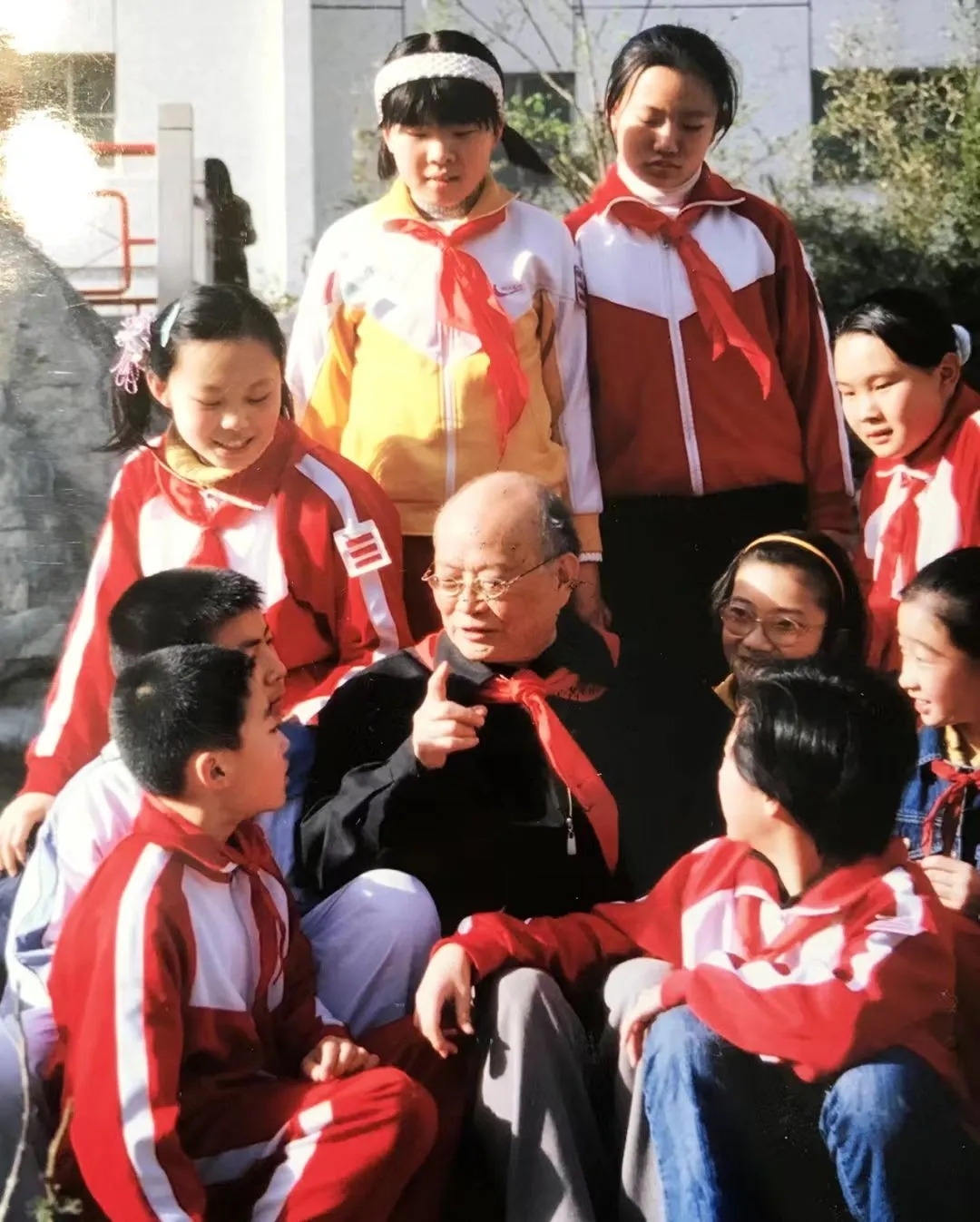

白墙,瓷砖地,一套刷着黄色亮油、老旧得有些开裂的书柜和书桌,一把棕黄色藤椅……这间小小的客厅里,他日夜伏案写作,他与少先队员采访互动,他与少先队工作者碰撞思维火花,他收藏了满满一书柜研究成果、少先队工作用书。

他就是第一个被高等学府评为少先队学的教授、中国青少年研究中心少年儿童研究所原所长、享受国务院“特殊津贴”待遇的专家——张先翱。他的少先队教育思想对全国少先队工作的决策和改革创新发展产生了重要的影响。今年91岁的张先翱,大半生时间都在从事少先队和少年儿童工作,可以说是一部行走的少先队工作“宝典”。他对少先队工作的实践与研究成果,对当下少先队工作依然具有指导和借鉴意义。

在张先翱家客厅墙壁上,有一幅写着“红领巾与银发齐舞”的书法作品,这是他1957年大学期间许下的诺言。时至今日,他依然践行着自己的座右铭。

“哪里有少先队,我就去哪儿”

张先翱自16岁起,就与少先队结下了不解之缘。当时,他在浙江省宁波市效实中学读书,连续3年担任中学副大队辅导员,直至高中毕业。虽然他比队员们年长不了几岁,但队员们都喜欢听他的话。1952年,他被评为“宁波市优秀少年儿童工作者”,是40名受表彰者中唯一的高中生。

在北京大学历史系读书的5年里,张先翱将对少先队工作的热爱延续到校外辅导员工作中。每到周末,张先翱就到北京市海淀区,给少年之家的少先队员讲革命故事。他说:“少先队员时期孩子年龄小,记忆力也好,这时进行思想教育,能够给孩子未来一生打上烙印。”对少先队员进行思想政治教育,是他做少先队工作初期就建立起来的理念。

1958年,张先翱在分配志愿表上写道:“如果允许我填写100个毕业分配志愿,我要从第一个到第一百个都写上‘儿童教育、少先队’。”第一志愿,他写的是去小学当老师,而且不挑地方,全国各地都可以。第二志愿,他写到初中当老师,“因为初中还有少先队,去初中当老师也能为少先队服务。总之,哪里有少先队,哪里有儿童教育事业,我就去哪儿”。

最终,张先翱被分配到共青团北京市委少年部,成为一名少先队工作者,成为距离少先队辅导员和少年儿童最近的人。

“幸福的暖流时时撞击着我的胸膛”

多年来,无论是在《辅导员》杂志社、全国妇联中国儿童中心,还是在中国青年政治学院,工作岗位的变换都没有改变张先翱的初心——坚持为“红旗一角”的教育事业奋斗。新颖的少先队活动、创新的工作方法,他都一一珍视,努力去搜寻、去发现、去积累,在实践中总结出丰富经验。

在《辅导员》杂志做编辑的4年里,张先翱平均每年有4个月的时间,到外省市出差,进行少先队工作“采风”。

引人入胜的少先队世界对他有着强大吸引力。4年中,他写满了20多个采访笔记本,积累了诸多少先队辅导员智慧的结晶。在张先翱看来,这是充实而难忘的一段时光,“这4年,是我从事少先队工作的历史上,见得最广、学到最多、收获最大的4年”。也正是那段时间,他为少先队工作探寻出一条条发展之路。

做好少先队工作,重实践,是张先翱的一大法宝。每每提起少先队活动,他的眼睛都会亮起来。

听过张先翱讲课的人,都会被他生动活泼、深入浅出的讲解所吸引。他曾自信地透露“诀窍”:“光讲理论老师们肯定不爱听,我都是讲案例,实践性强。实中出虚,理论与实践结合。”张先翱心里装着成百上千个少先队活动案例,这些案例都是他几十年间走路、骑车、坐火车,在一所所学校调研、采访一位位辅导员、在一个个活动中总结出来的,“真讲起来,三天三夜也说不完”。

正是大量的实践积累,令张先翱认识到“玩”的重要性。他说:“玩,是模拟性的社会实践。”“玩中长智、学玩结合、动手动脑、学习创造”是他为“学”与“玩”之间关系总结的16个字。在少先队工作中,张先翱也把“玩”放在重要位置。在他看来,少先队活动没有“玩”,没有自主活动,少先队就会名存实亡,就会被广大少年儿童厌弃。他对少先队活动理论和历史进行专门研究,倡导队活动“小、近、实、活、深、新”6个“一点”,被少先队辅导员普遍运用。

当辅导员们问张先翱“做少先队工作怎么会有那么大的动力”时,他回答:“现在大家都在晒幸福。天底下还有什么比为这么多人服务、为未来工作更幸福的事吗?工作虽然辛苦,但幸福的暖流时时撞击着我的胸膛。”

“我只是增添了一筐铺路的石子”

张先翱对少先队教育研究最重要的成果,就是对少先队教育系统论的研究,为少先队工作发展奠定了理论基础。

1980年,中国少先队工作学会第一次年会上提出“少先队学科化”建设的号召,张先翱暗下决心,要为此做点实事。他提出了少先队教育系统化、阵地化、制度化的理论,分别站在教育学和社会学的高度,构筑少先队教育学科体系。

张先翱曾先后在《辅导员》《学与玩》杂志工作,后来又在中国青年政治学院青少年研究所创办了国内外公开发行、以研究少先队为重点的学术刊物《少年儿童研究》,编辑发表了全国少先队工作者的数百篇论文。在担任中国青年政治学院少年工作系主任期间,张先翱主编了我国少先队学科教材《少先队工作方法论》。

张先翱被人们称为“少先队工作的活词典”。而他却说:“如果说我的研究成果具有一定的社会价值的话,是我扎根少先队实践大地,汲取着几代少先队辅导员智慧的营养,开出的几朵小花。在少先队学科建设上,我志大才疏,建树颇少,在少年儿童组织学科的建设上,也只是增添了一筐铺路的石子而已。”

“只要一息尚存,还要为少先队做点实事”

在少先队工作岗位奋斗一生,张先翱以自己的研究服务于少先队工作,用培训实现科研成果的转化。1994年10月,张先翱退休,然而退而不休,是他的常态。

张先翱常说:“辅导员是我师是我友。”足见他对少先队辅导员队伍建设的重视。

“在做好红领巾‘引路人’的道路上,张老师的鼓励为我指明了努力方向。”全国优秀少先队辅导员、北京大学附属小学原大队辅导员王丽萍每年都会带着队员们看望张先翱,“我一直记得,1998年,张老师指导我修改论文《占领网上阵地促进少先队活动》时说的话:‘你现在所做的就是未来社会上所需要的。你一定要帮助队员们掌握信息技术,提高他们的信息素养。’当年,我们学校建立了一个网站,我邀请张老师为网站题字。在他的影响下,我认真拍摄队员们在少先队活动中的成长历程,剪辑成短视频,上传到网站,鼓舞队员们宣传正能量,把网站做成宣传少先队工作的网络阵地,记录少先队员成长足迹的平台。”

张先翱始终践行“到最需要的地方去”的信念。即便年事已高、视力严重受损,他仍深入密云农村学校指导。他坚信:“农村少先队是教育创新的沃土,少先队工作的生命力在基层,在田间地头、在孩子的眼睛里。”

全国优秀少先队辅导员、北京市密云区大城子学校大队辅导员朱秀荣多次跟随张先翱走访密云乡村,在学习如何从乡土资源中挖掘教育素材的过程中,她见证了张先翱“终身扎根基层”的情怀。“在张老师的影响下,我坚持每年带领队员们走访调研全镇22个行政村,设计开展‘求知走向清水河’等活动被评为北京市青少年科技创新大赛一等奖,我校也被评为北京市山区小规模学校的典范、全国十佳科技创新学校。”

“我是少先队工作者队伍中一名永不退休的老兵。”张先翱表示,只要一息尚存,还要为少先队做点实事。

为了把自己从基层获取的一手工作经验分享给更多人,张先翱从没停止过对辅导员的培训工作。他到祖国各地为少先队工作者培训、讲座2000多场,完成100万字《张先翱少先队教育文集》。在中国青少年研究中心组织下,张先翱利用3年时间主持编辑出版了《百年中国儿童》辞书,这一纵贯100年、横跨17个儿童领域近30个门类的巨著,填补了中国教育史上的一项空白。

张先翱对少先队工作的热爱是一种融入骨子里的热爱。2022年,张先翱在右眼完全失明、左眼只有0.3视力的状况下,坚持编写完成了《少先队的光荣道路》,讲述少运史中少年英雄的故事。像往常一样,他把稿费用于买书,赠送给西部地区的少先队辅导员。他希望少先队辅导员能把小英雄的故事讲给更多的孩子们听。

张先翱曾说:“如果我以往的研究成果当代少先队辅导员还能用得着,今后的探索中还能有一点新的发现,将是我最大的快乐。”如今,他的奉献精神、他的实践与研究成果还在影响着一代代少先队工作者……

来源:中国青年报(2025-05-25 01版)

《辅导员》杂志 王晓颖 张曼 中青报·中青网记者 杜沂蒙