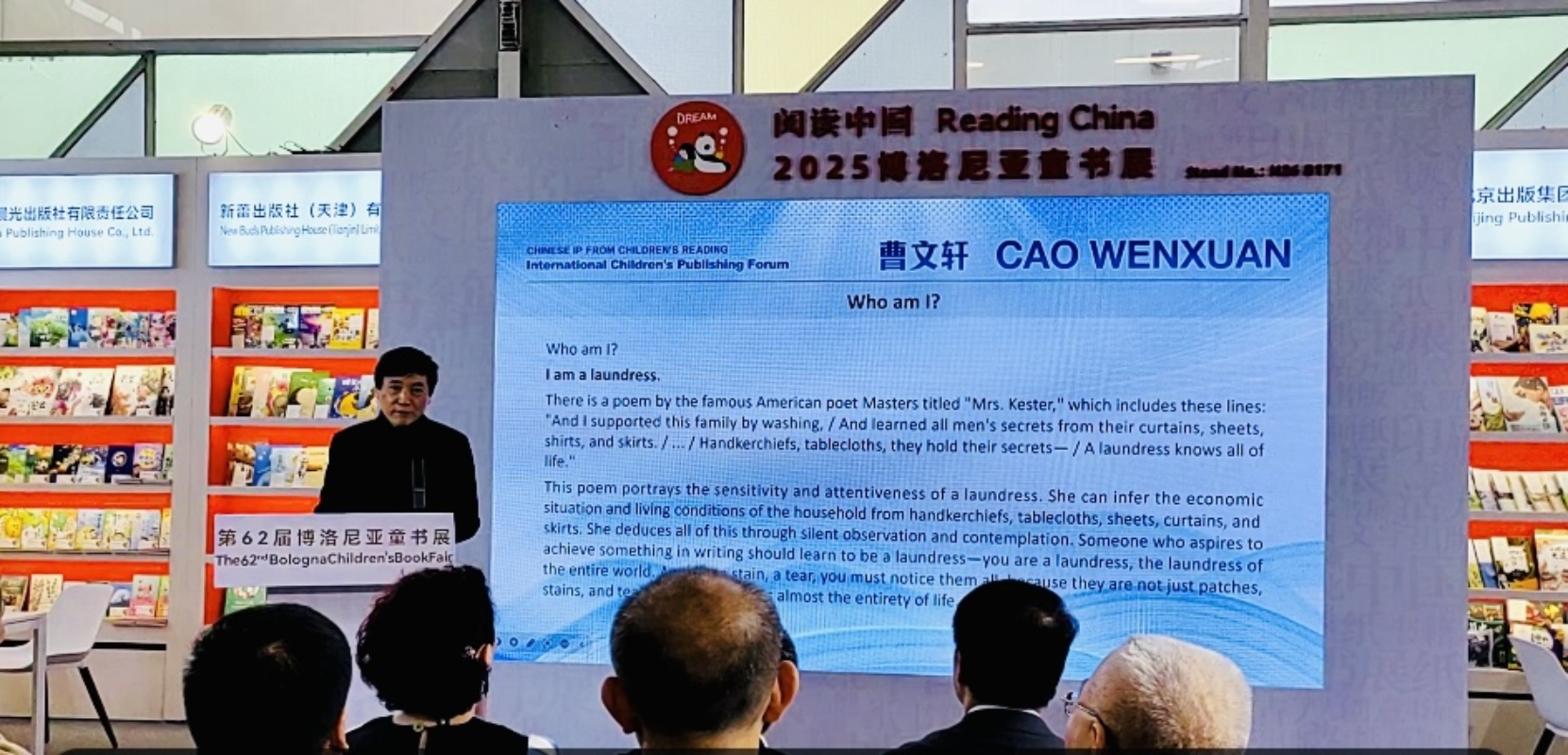

未来网北京4月2日电(记者 谢青)当地时间4月1日上午,中国著名作家,北京大学教授,国际安徒生奖得主曹文轩在第62届博洛尼亚国际童书展(BCBF)举办的“走向世界的中国IP——少儿出版发展论坛”上发表主题演讲。

演讲中,曹文轩以《我是谁?》为题,通过三个生动的比喻——“洗衣妇”“放羊的孩子”和“捕捞者”,阐述作家观察生活、虚构世界与持续创作的核心理念,引发与会者对中国童书IP全球性的深度思考。

图为曹文轩在第62届博洛尼亚国际童书展(BCBF)举办的“走向世界的中国IP——少儿出版发展论坛”上发表主题演讲。

“仔细看清楚你眼前的一切,目光要学会停留、凝视、注目。”曹文轩首先将作家的角色比作“洗衣妇”,强调细致观察的重要性。他援引美国诗人马斯特斯的诗句,指出作家需如洗衣妇般从生活的“补丁、污渍与撕裂”中洞察人性与社会的秘密,“耐心到极致,才能发现世界的全部真相”。

随后,他颠覆传统寓言《狼来了》的解读,引用俄裔美籍作家纳博科夫的观点,称“放羊的孩子”是“充满想象力的小魔法师”、“发明家”。曹文轩提出,“当孩子喊‘狼来了’而狼不存在时,这便是文学”。“这个世界之所以如此富有魅力,就在于它具有无限创造的可能性。”

最后,曹文轩以“捕捞者”自喻,将创作比作在生活与知识的“两片海洋”中永不停歇地捕捞。他引用阿根廷作家博尔赫斯的例子,强调阅读与思考对创作的滋养。同时曹文轩也指出,作家需要兼具对现实的热爱与知识的积累,“捕捞需要耐心和技巧,更需要一番诚意。”

以下为曹文轩演讲全文:

我是谁?

我是谁?

我是一个洗衣妇。

美国著名诗人马斯特斯有一首名为《凯斯特太太》的诗,里头有这样的诗句“而我靠洗衣支撑这个家,/并从人家的窗帘,床单,衬衣和裙子/了解所有人的秘密。 /…/手帕,桌布,拥有它们的秘密——/洗衣妇了解全部人生。”

这首诗写了一个洗衣妇的敏感和细心。她能从手帕、桌布、床单、窗帘、裙子推断出主人的经济状况和生存处境。这一切,她都是在默默的观察与体会中推断出来的。一个愿意在写作方面有所成就的人,要学着做一个洗衣妇——你就是一个洗衣妇,你是整个世界的洗衣妇。一块补丁,一团污渍,一道撕裂,你都要看到,因为,它们不只是补丁、污渍与撕裂,它的背后藏着几乎生活的一切。你的目光,就应当是这个洗衣妇的目光。仔细看清楚你眼前的一切,目光要学会停留、凝视、注目。当你的耐心到了极致,你就会像这位洗衣妇一样发现这个世界的全部秘密。

我是谁?

我是一个放羊的孩子。

你们都还记得一个寓言故事吧?《狼来了》。很小的时候我们就知道了这个故事:一个放羊的孩子从峡谷里跑出来,大声喊叫:狼来了!后面有没有狼?没有。不久他又从峡谷跑了出来,大声喊叫:狼来了!后面有没有狼?没有。但人们听到他的喊叫都拿着家伙跑来了。最后一次,他又从峡谷里跑出来,大声喊叫:狼来了!人们还相信不相信他的话,不相信。结果怎么样?他被狼吃掉了。从此,我们就坐在篝火旁,一代又一代,在讲这样一个故事,它警示我们:人要诚实,人不可以撒谎,撒谎是需要付出沉重的代价的。

可是现在有一个人——一个作家,一个伟大的作家,一个我很喜欢的外国作家——纳博科夫,他重新解读了这个故事,他居然说:那个放羊的孩子是一个特别特别了不起的孩子,他甚至是一个伟大的孩子。为什么这么说呢?因为这个放羊的孩子是一个充满了想象力的孩子,他居然在草丛中看到了一条根本不存在的狼,然后像真的一样从峡谷里跑出来,大叫狼来了!他虚构了一个世界,他是一个小魔法师,是一个发明家,他真的是这个世界上一个非常了不起的孩子。这个作家还给我们开了一个玩笑,说:这个孩子后来被狼吃掉了,纯属偶然。

紧接着,他追问道:什么是文学?什么不是文学?他说,一个放羊的孩子从峡谷里跑出来,大叫“狼来了”,而背后果真跟了一只大灰狼——这不成其为文学,因为他没有想象,没有虚构,没有编织,没有“撒谎”;一个放羊的孩子从峡谷里跑出来,大叫“狼来了”,而背后并没有狼——这就是文学,因为他想象了,虚构了,编织了,“撒谎”了。毫无疑问,这里的“撒谎”不含有任何道德含义。

我们——作家,是什么人?应该就是那个放羊的孩子。

这个世界之所以有如此富有魅力,就在于它具有无限创造的可能性。契诃夫指着桌上一只烟灰碟对柯罗连柯说:“你若高兴的话,我马上给您写一个关于烟灰碟的短篇。”

这绝不是吹牛,他能说到做到。因为他就是那个放羊的孩子。

我是谁?

我是一个捕捞者。

我的眼前永远是一片汪洋大海——生活的汪洋大海,而我是一个永远驾着小船在海上捕捞的人。我就是那个《老人与海》中的古巴捕鱼老人桑提亚哥,但不同的是他已经很久没有出海捕捞了,他这一次出海,是因为他要向人们证明,他没有老,还能出海打鱼。也许,当他将一袭马林鱼的骨架拖回港湾以后,他就再也不会出海打鱼了——这是他最后一次出海。而我呢,将会在这辽阔无垠的大海上漂泊终身。

捕捞既是我的兴趣,也是我的职业。我驾着小船,在这大海上游弋、漂流,从来乐此不疲。它的无法穷尽、它的波涛和细纹,它的颠覆欲望和载人去向远方的善意,我都喜欢。但我不只是一个普通的大海爱好者,我是一个作家。这片大海对我而言,不只给我带来了喜悦,带来了生命冲动,带来了人生的启迪,还在于它能慷慨地向我呈示和奉献一个作家所需要的东西:文学的素材与故事。但,这一切的获得,基本上不太可能像一个捕鱼的人有可能碰到的那种情况——一条鱼自动跳进了船舱,而要通过我的孜孜不倦的捕捞。

捕捞需要耐心和技巧,更需要一番诚意。几十年时间里,我一直在磨练我的耐心、提高我的技巧、修炼的我的诚意。正是因为这一切,我才获得了这些我自认为十分难得的素材和故事。

我拥有的不只是一片海,而是两片海——还有知识的海洋。我早就意识到,一个作家如果只是拥有生活的海洋,其实是很难维系捕捞的,甚至就根本不可能发生捕捞。他如果要使创作的香火延续不断,则必须同时拥有两片海,而且从某种意义上说,后面说的这片海——知识的海洋可能更加重要,没有这片海,生活的海其实是不存在的,或者说,它最多也就是一片海而已,是一片空海,是不能发生捕捞的。生活海洋本身并不能给予你捕捞的本领,这一本领从根本上讲,是知识海洋培养的。博尔赫斯讲,他的创作是依靠书本知识而进行的。我想,他是为了强调知识的至高无上才这么极而言之的。他是一个在生活海洋中流连忘返的人,即使双目失明,依然像一面孤帆在航行。

知识海洋不仅让我们发现了生活海洋,它本身也可供我们捕捞。一个单词、一个短句、一个观念、一个隐藏在他人作品中未被作者感觉到的动机,都可能是难得的捕捞之物。

汪洋一片,何愁捕捞?

04-02 13:07

11-15 11:41

11-15 11:41

10-14 17:53

02-27 16:16

03-18 10:10