今年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年。为牢记历史、勿忘国耻,珍惜来之不易的和平,同时激励广大少年儿童传承和弘扬伟大的抗战精神,赓续红色血脉,激扬时代新风,中国少年报和中国人民抗日战争纪念馆合作,推出"学抗战精神,做先锋少年"系列故事。首期,给大家分享三个故事。

第一个故事:孩子剧团的一封信

用所能出的力量争取中华民族的解放

亲爱的惧、乃(鼐)诸先生:

当我们看到您油印的书信时,我们心在跳荡着,每个孩子久怀着对“抗宣二队”的遥念,都寄托在这挤密密的字间里。看到信制上是自渝寄的,我们更欢喜的想着,这该是我们见着久别的哥哥姐姐的时候了吧!?

想不到一群在战斗中成长的哥哥姐姐们,在急变中离开了他那战斗的家园——“抗宣二队”,而个别的独立的在抗战各部门里去发挥伟大的战斗力量,争取中华的解放,求得抗战彻底的胜利! 更想不到有四位哥姐,为着祖国,为着那理想的世界而悲壮的战死在魔鬼的酷刑里!

亲爱的先生:当我们看到这用鲜血写成的书信时,我们一样的感到哀愁、愤恨和悲痛! 我们只有继承四位哥姐们的不屈不挠的战斗精神,来负起他们卸下的重任!亲爱的先生:请您相信我们,我们要用孩子们所能出的力量,去争取中华民族的解放,来纪念死于魔口下的四位哥姐们!

只有不断的在艰苦环境中去奋斗,才能保证我们不断的进步,才能保证那理想世界的实践!因此,我们不论在任何环境里,只要想到四位哥姐的牺牲和哥姐们的英勇战斗的精神,在诸位先生们、哥姐们的领导下,正确的把握着现实,而去努力求得中华民族的解放,安慰九泉下的四位哥姐!

亲爱的先生:请您原谅,我们的生活时时在动荡中,许多先生的信件,都不能马上回,所以这封信也是被拖延到现在。何先生,您能原谅我们吗?

我们的工作、生活学习各方面容后再为详告。

此致

民族解放的敬礼!

孩子剧团的朋友们启

请代慰问在战斗中的战士们!

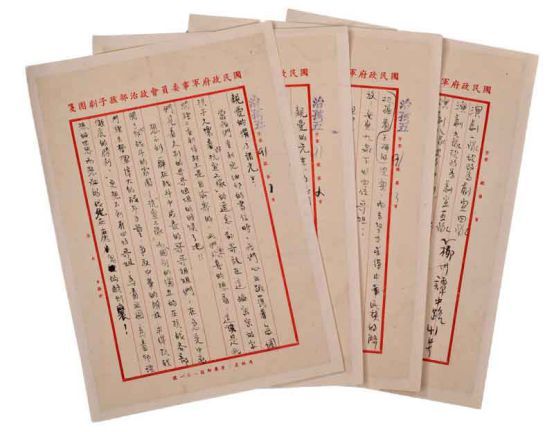

这是一封1941年孩子剧团为悼念抗宣二队牺牲队员,写给抗宣二队队长何惧、副队长谢鼐的信,现藏于中国人民抗日战争纪念馆。民族危亡时刻,全中国人民,无论是白发苍苍的老者,还是年幼的孩童,同仇敌忾,一致抗日。孩子剧团的成员年龄虽小,抗日的决心和意志却不输成人。他们把剧团和宣传队看作自己的家园,用文艺做武器,动员群众,支持抗战。

1938年1月,在以国共合作为核心的抗日民族统一战线推动下,国民政府军事委员会成立政治部,周恩来任副部长。4月,成立以郭沫若为厅长的第三厅,主管抗日宣传动员工作,着手收编、组建抗日宣传团体。8月,在武昌昙花林宣布成立10个抗敌演剧队、4个抗敌宣传队和1个孩子剧团。

抗宣二队主要在第三战区开展宣传活动。他们从武汉出发,经长沙到南昌,通过演出、办报、演讲、对敌宣传等方式宣传抗日,足迹遍及5个省、23个县、47个镇、近200个农村,行程达一万余里。1940年年底,在国民党“第二次反共高潮”的影响下,中共党员和进步人士不得不离队,1941年抗宣二队被迫改编,实际上被解散。

孩子剧团成立于1937年9月,隶属于上海文化界救亡协会,由淞沪抗战时自发在难民收容所进行抗日宣传的中小学生组成,共产党员吴新稼为干事长(后改为团长)。1937年11月上海沦陷,吴新稼率领剧团22人(8~16岁)离开上海,经南通、徐州、郑州,于1938年1月抵达武汉。1938年4月,孩子剧团被政治部收编。1939年1月剧团迁往重庆,分两队到四川各地农村集镇进行抗日宣传,并派出工作队帮助中小学校及儿童保育院排练戏剧歌咏和组织演出。同年9月,共产党员林犁田(许翰如)接替吴新稼,任团长。

1941年皖南事变后,国民党当局为加强对剧团的控制,三次下令将孩子剧团调归重庆市卫戍司令部管辖,强行改组并撤换剧团原有各级领导干部。在周恩来、邓颖超等的关心爱护下,一部分团员被送往解放区。

孩子剧团得知抗宣二队四位哥姐在第二次反共高潮中牺牲,于是给二队队长何惧、副队长谢写了开篇那封信。

那封信表达了孩子剧团向抗宣二队英勇牺牲的同志的哀悼和敬意,同时也表现了不畏残酷、抗战到底的决心。2009年,何惧之女何碧、谢鼐之子谢庆把这封书信捐赠给了中国人民抗日战争纪念馆。

(要秋霞 中国人民抗日战争纪念馆)

第二个故事:一位战地记者镜头下的抗战

血战卢沟桥

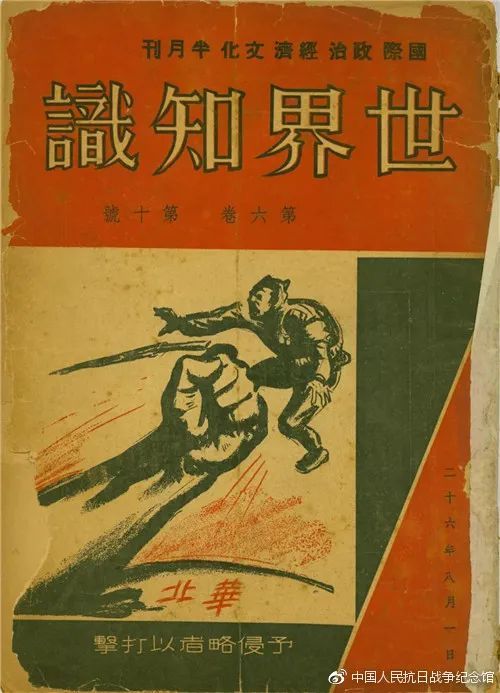

这是一本1937年8月1日世界知识社发行的《世界知识》第6卷第10号,其中刊载了卢沟桥事变爆发后战地记者方大曾采访第二十九军前线阵地所撰写的著名长篇通讯——《卢沟桥抗战记》。

1937年7月7日,日军发动七七事变,中国全民族抗战爆发。方大曾任中外新闻学社摄影记者及《大公报》战地特派员,在事变爆发后的第三天,即前往卢沟桥前线采访,写出第一篇报道卢沟桥事变的新闻通讯《卢沟桥抗战记》,并配以照片发表。方大曾在文中写道:

“记者在宛平县工作毕,即登卢沟桥西行,我军此时已在桥之西端,桥头满堆沙袋。守军盘问我,我说是从北平来的,他们很兴奋。又问我:日本兵撤退了没有?我即据实告以并未撤退,且正在增援中。听了这消息之后,兵士们都感觉极愤恨。”

“我站在卢沟桥上浏览过一幅开朗的美景,令人眷恋,北面正浮起一片辽阔的白云,衬托着永定河岸的原野,伟大的卢沟桥也许将成为伟大的民族解放战争的发祥地了!”

“也许这篇通信到读者目中时更严重的局势又已展开着了,因为我实在没有法子相信,同时全中国的民众也都没有法子相信:这次事件又和过去一样造成万分耻辱的结果。假若忠勇抗战的二十九军从北平撤退了,而这样大量的日军被容许长驻在华北,那么华北不是就等于伪满和冀东一样了吗?”

方大曾在《卢沟桥抗战记》中预言:伟大的卢沟桥也许将成为伟大的民族解放战争的发祥地。

这篇报道被中外媒体广泛采用,成为世界详细了解中国全民族抗战爆发的第一手资料,方大曾也成为报道卢沟桥事变的第一位中国新闻记者。

方大曾,原名方德曾,笔名小方,抗战时期杰出的战地记者,也是许多欧美报刊的供稿人。其作品大多反映当时的民风民俗、战事及社会变迁,在当时与范长江、徐盈等同负盛名,被后辈称为中国的罗伯特·卡帕。九一八事变后国难当头,方大曾以相机和文字为武器,为抗日救亡而奔走,留下了很多反映抗日题材的摄影作品,如《日军炮火下的宛平城》《奋勇杀敌的二十九军》等。1936年绥远抗战爆发时,方大曾到前线采访,活动于长城内外,从那时起,他以“小方”署名报道前线战事。

这篇记者亲历的文章,在第一时间,向读者详述了战事的轮廓和亲眼所见,与评论相得益彰,生动准确,是极其珍贵的历史资料,为抗日战争史,特别是七七事变的研究,提供了宝贵的佐证。

(桂星星 中国人民抗日战争纪念馆)

第三个故事:宋铁岩日记

“把我们自己附着在那伟大的事业上”

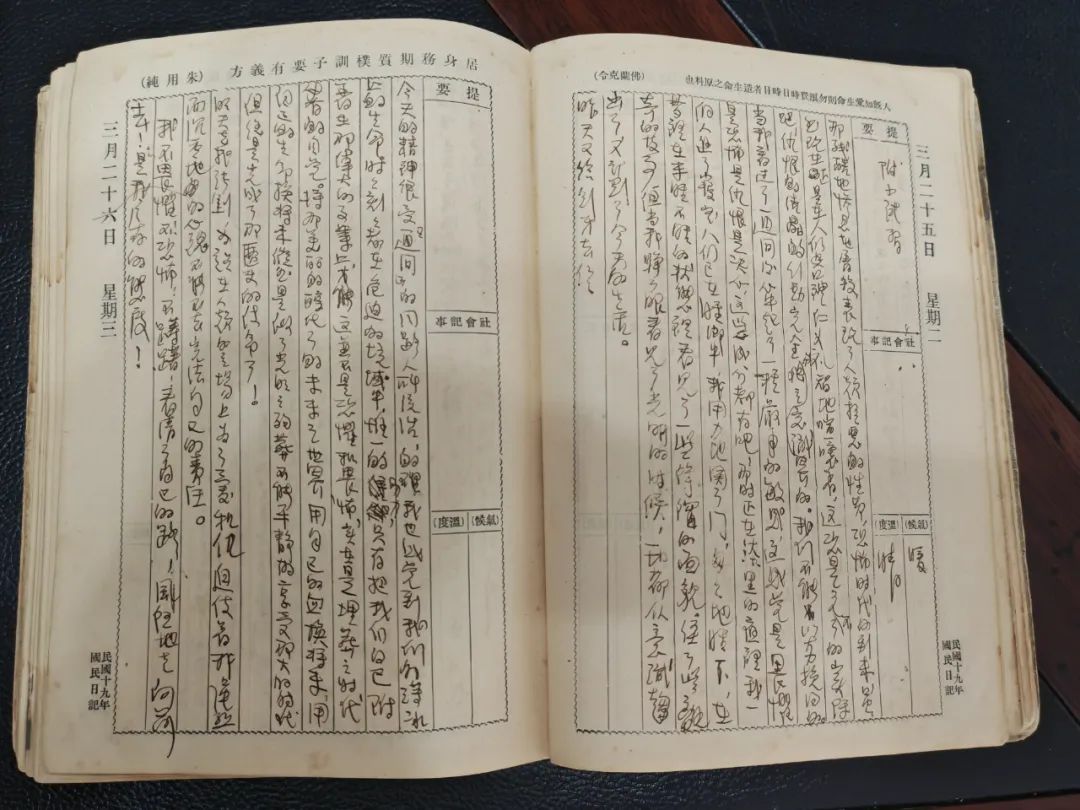

我也感觉到我们如薄冰上的生命,时时刻刻都在威迫的境域中,唯一的助力只有把我们自己附着在那伟大的事业上,这并不是恐惧和畏怖,实在是埋葬之时代必有的自觉。将那美丽的醇化了未来之世界用自己的血换将来,用自己的生命换将来,纵然是做了光明的殉葬不能平静的享受那大的时代。但总是完成了那历史的使命了!

——选自宋铁岩日记

1930年3月26日,在长春省立第二师范学校学习的宋铁岩用流利的钢笔行书,在日记中写下了这段话。此后,为了那“伟大的事业”,宋铁岩献出了自己的一生。

宋铁岩(1909—1937),原名孙肃先,字晓天,1909年出生于吉林永吉县大绥河区前蒐登河村。1925年考入吉林省立第一师范学校,1928年又升入长春省立第二师范学校理科班进修。在学校中共地下组织的影响下,他开始积极参加革命活动,向学生介绍进步书刊。1928年10月参与组织领导了以长春二师为骨干的两千多名学生游行示威,反对日本帝国主义修建吉会铁路,取得了胜利。

1931年春,宋铁岩考入孙中山于北平创立的中国大学,还被选为校学生会主席和北平市大学学生联合会理事,不久加入中国共产党。九一八事变后,怀着对家乡沦陷的悲愤心情和对日本侵略者的无比仇恨,他组织学生走向街头,参加反日集会。12月,他作为北平学生请愿代表团负责人,乘火车奔赴南京请愿,呼吁停止内战,一致抗日。

1932年,为了加强对东北抗日斗争的领导,北平党组织派遣宋铁岩等人回东北发展组织,建立抗日武装。为了扩大抗日武装的力量,宋铁岩隐瞒身份,混入伪铁道警备第五旅十四团迫击炮连当兵。在伪军连队中建立了秘密党支部,深入宣传抗日思想。当年的端午节,伪迫击炮连武装起义,抗日队伍不仅多了110多名官兵,还收获了一门迫击炮,110多支步枪,随即编入杨靖宇领导的中国工农红军第三十二军南满游击总队,为壮大党领导下的抗日武装作出了突出贡献。

1933年9月,成立东北人民革命军第一军独立师,宋铁岩改任独立师政治部主任。1934年11月,任东北人民革命第一军政治部主任,随部转战在临江、柳河等地。1936年初,杨靖宇和宋铁岩等率第一军主力向本溪、凤城、宽甸挺进,在本溪、凤城、赛马集梨树甸子设下埋伏,一举击垮了尾随其后的东边道“讨伐”司令邵本良部。1936年7月,东北人民革命军第一军改编为东北抗日联军第一军,宋铁岩继任军政治部主任。宋铁岩等率领抗日联军第一军一师主力进行西征,由于旅途劳累,他的肺病日益加重。1937年2月11日,宋铁岩正和部队在本溪密营休整,突遭日伪军包围,为掩护战友突围不幸中弹牺牲,时年28岁。

直至1948年,家人才得知他牺牲的消息。宋铁岩的孙女孙晓红后来回忆道,奶奶说1933年24岁的宋铁岩最后一次离家,他把自己的《前进》诗集以及日记留给了妻子。“孩子念完书,一定不能给鬼子干事。”他对妻子这样说。“啥时候回来?”妻子问他。他摇摇头:“20年、30年不一定,回不回来不一定,不赶走日本人,我就不回来。”在那天的日记中,宋铁岩写道:“快走快走莫回头,英雄气短,儿女情长……”

宋铁岩用生命实现了自己“不赶走日本人就不回家”的铮铮誓言。

(陈亮 中国人民抗日战争纪念馆)