编者的话:

我爱看书。四年级的时候,村小张老师跟我们讲:“‘深水养大鱼’。写文章就像养鱼,你们要多读书,写作文才容易用上。”这句话我印象很深。后来,他还给我们订了《中国少年报》,班上同学都盼着看,这可能是我对读书最早的兴趣。

同学们,这是河南濮阳农民伯伯刘诗利发表在7月11日《人民日报》上的一段文字。前不久,在工地打工的他因参加一次新书分享会,视频在网络走红。

那么,刘诗利伯伯和《中国少年报》之间有哪些故事?他读书的兴趣是如何被点燃的?读报和读书的关系到底是什么?中国少年报·未来网记者走近刘诗利,并从7月12日起推出融媒体系列报道“农民伯伯刘诗利与《中国少年报》”,欢迎大家关注。

7月13日,河南省濮阳市文留镇银岗村,刘诗利伯伯家里有些热闹。中国少年报·未来网记者一行人带着《中国少年报》来到了刘伯伯家中。这是记者和刘伯伯在7月11日电话采访中的一个约定,更是跨越47年,刘伯伯和“老朋友”《中国少年报》的一场重逢。

刘伯伯的家是一栋灰色的二层小楼,是两年前新盖的。跨过整洁的小院,走进室内,一眼就能看见屋子里有两个崭新的书柜和一套桌椅。

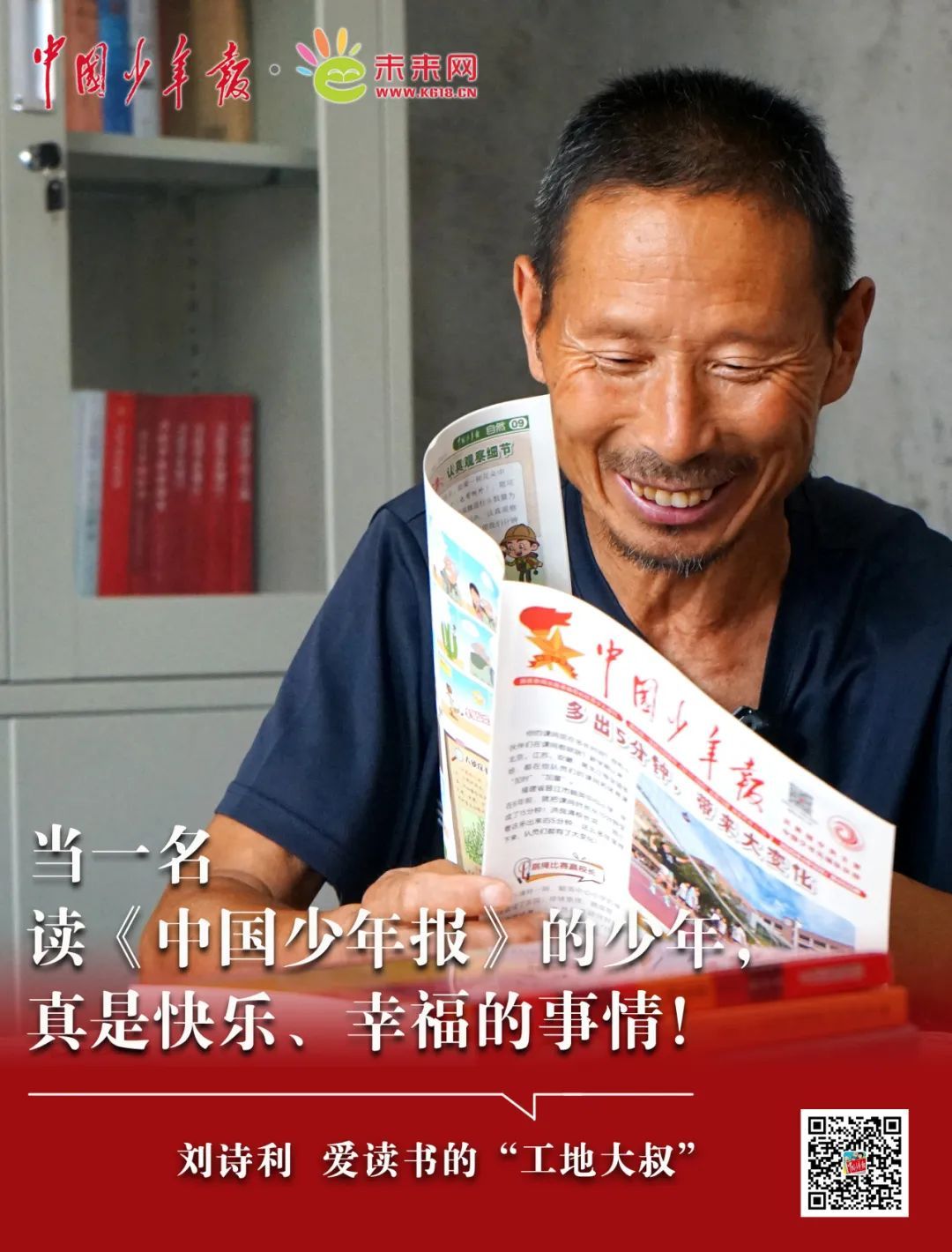

刘伯伯从里屋走出来,快步上前迎接记者一行:“恁就是《中国少年报》的记者吧,欢迎恁来!”只见刘伯伯肤色黝黑、身形瘦削、步伐矫健,身穿藏蓝色短袖的他,看起来格外精神。

刘伯伯的家人告诉记者,知道《中国少年报》的记者要来,一大早他(刘伯伯)就问,现在的《中国少年报》是什么样的,能不能在网上看到。刘伯伯的二儿媳妇用手机找到现在《中国少年报》的图片,在屏幕上放大给刘伯伯看。刘伯伯拿着手机,眯着眼努力看,却发现不太清晰。

一小时后,记者就专程给刘伯伯送来了今年上半年的《中国少年报》。“真的吗?”手里接过报纸,刘伯伯一脸惊喜,嘴里连声说着“谢谢、谢谢”。

“《中国少年报》改成这个样子啦?”捧着报纸,刘伯伯快步走到桌前,翻开报纸就读了起来。

刘伯伯看得很认真,眼神里带点儿新奇,又带点儿期待,好像在细细打量一位久别重逢的“老朋友”。记者告诉他,现在《中国少年报》是全彩印刷,而且开本小一点,方便小读者携带和反复阅读。

“哦,现在的报纸跟以前不太一样了。”刘伯伯边看边点头,“我那时候看的,翻开来是一大张。”

“小灵通还有吗?现在还是每周一期?”刘伯伯到现在还能清楚地记得《中国少年报》上的许多细节。

忽然,刘伯伯兴奋地站起来,指着报纸上那个梳着两条辫子的大姐姐问:“这个是知心姐姐?”

“对!”

得到肯定答复后,刘伯伯开心地笑了。

动脑筋爷爷、小灵通、小虎子,看着一个个有点儿眼熟的人物形象,刘伯伯小时候的记忆逐渐复苏。他好像穿越时光,又变成了当年那个一拿到报纸就迫不及待读起来的孩子。

刘伯伯摩挲着手里的报纸,缓缓地说:“我从小就喜欢看《中国少年报》,小时候每次一拿到报纸就读,两三天就看完,看完了就盼着下一期。等的时候就翻来覆去看,生怕有遗漏的地方。”

有《中国少年报》陪伴的日子是充实的、快乐的。刘伯伯的话里满是怀念。他记得每次邮递员送报纸来的时候,老师和同学们都很兴奋。“报纸上的‘小虎子’‘小灵通’就像身边的朋友,《社会主义好 资本主义糟》栏目里的故事,今天还记得很清晰。”刘伯伯说。

现在回想起来,刘伯伯觉得自己能读着《中国少年报》长大很幸福、也很幸运。因为读报对成长很有益处。他还说:“1985年到1997年,我在银岗小学当老师。那时候如果能多给班里的孩子们订一些《中国少年报》就好了。”

编辑/排版 | 二林

海报设计 | 滕亚运

记者 | 沈心仪 刘毅敏 李杨 徐梓轩 杨泽霖

初审 | 李杨 魏金宇

复审 | 王仁芳

终审 | 蔺玉红