编者的话:今年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年。

今年7月7日,在百团大战纪念馆,习近平总书记对前来参观的青少年学生和纪念馆工作人员深情地说:“广大青少年生逢其时,要赓续红色血脉,树立强国有我的远大志向,做堂堂正正、光荣自豪的中国人,勇担民族复兴的时代大任。”

历史的车轮滚滚向前,伟大抗战精神如同不灭的星火,照亮亿万少年儿童成长之路。即日起,中国少年报·未来网以“我家的抗战先辈”为主题,推出全媒体报道,邀请抗战英烈、英模等的后代来讲述、追忆在那段峥嵘岁月中先辈们为民族独立、人民解放抛头颅、洒热血,抗日救亡的英勇事迹,引领广大少年儿童传承弘扬伟大抗战精神,争做爱党爱国、勤奋好学、全面发展的新时代好少年。

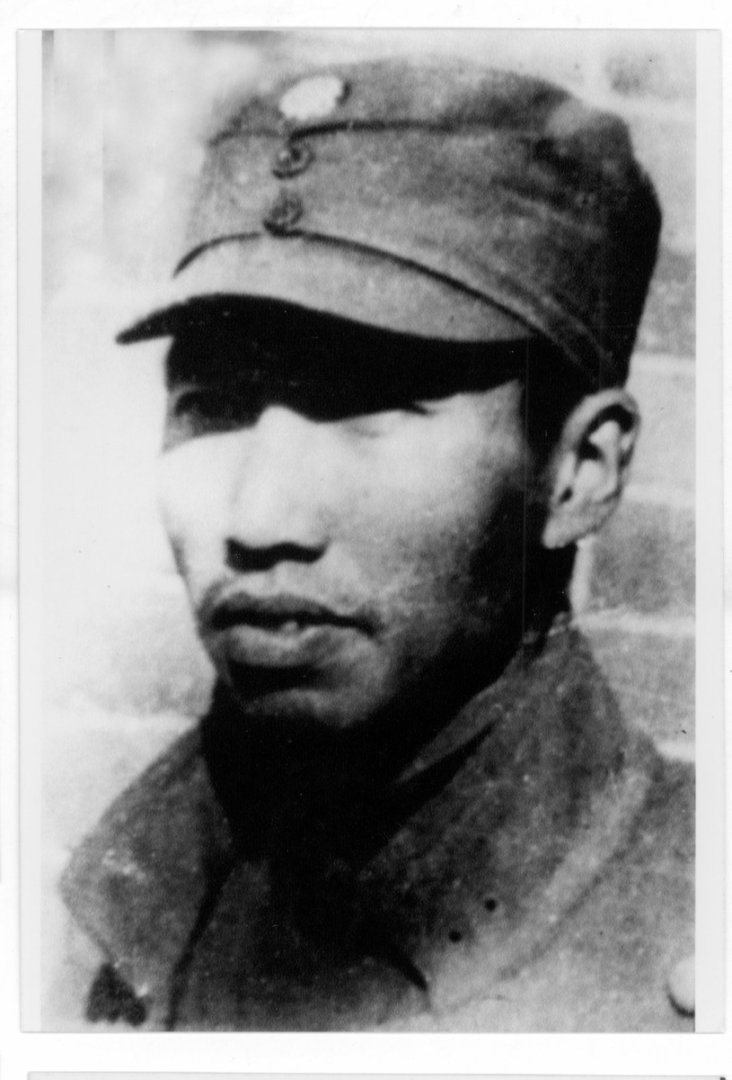

左权(1905-1942),字孳麟,号叔仁,原名左纪权。出生于湖南省醴陵县。黄埔军校一期学员,中国无产阶级革命家、军事家,中国工农红军和八路军高级将领,八路军参谋工作的奠基人,是抗战期间八路军牺牲的最高将领。

“在被日寇占领的区域内,日本人大肆屠杀,奸淫掳掠,烧房子……日寇不仅要亡我之国,并要灭我之种,亡国灭种惨祸,已临到每一个中国人民的头上……整个华北的民众,对我军极表好感。他们都唤着‘八路军是我们的救星’。我们也决心与华北人民共甘苦、共生死,不管敌人怎样进攻,我们准备不回到黄河南岸来。”1937年12月3日,左权将军在写给母亲的家书中痛陈日寇暴行,字里行间满是对侵略者的愤慨、对民族危亡的忧思,更直抒着以身许国、守护百姓的坚定决心。

这位中国工农红军和八路军高级指挥员、著名军事家,将短暂而壮烈的一生,尽数奉献给了祖国的解放事业、民族的独立征程。在中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年,左权将军的外孙沙峰接受未来网记者采访时,缓缓追溯起外祖父投身革命洪流、奔赴抗日战场的峥嵘岁月,也诉说着铁血将军外表下,他对家人、对百姓的柔软温情。

铁血铸英魂

我的外祖父左权,1905年出生于湖南醴陵一个贫苦农家。他自幼勤奋好学,在进步思想的熏陶下心怀报国之志,毅然投身革命。1925年,外祖父加入中国共产党,后赴苏联学习军事理论。1930年回国后,他到中央苏区工作,参加反“围剿”作战等诸多革命工作,为革命事业积累了丰富经验。

1937年“七七事变”后,抗日战争全面爆发。在八路军中担任副参谋长、前方总部参谋长的外祖父协助朱德、彭德怀两位将军,指挥军队开赴华北抗日前线,开展敌后游击战争。那时,日军的“扫荡”十分残酷,但外祖父凭借出色的军事才能,一次次粉碎敌人的进攻,威震敌后。

百团大战是抗日战争相持阶段八路军在华北地区发动的一次规模最大、持续时间最长的战役。1940年8月至12月,外祖父协助彭德怀指挥了百团大战,在华北地区向日伪军发动了空前规模的进攻作战,粉碎了敌人的“囚笼”政策,给侵华日军以沉重打击,大大鼓舞了中国人民的抗日斗志。

1941年11月,日军向八路军黄崖洞兵工厂进攻。这座兵工厂是八路军最早的兵工基地,外祖父深知责任重大。在黄崖洞保卫战中,外祖父指挥八路军总部特务团奋勇抗击,历经八个昼夜,以敌我伤亡6:1的较小代价,取得战斗胜利,被中央军委称为“反‘扫荡’的模范战斗”。

1942年5月,日军对太行抗日根据地发动“大扫荡”,八路军总部、北方局机关被敌包围在辽县麻田附近十字岭一线。外祖父负责掩护中共中央北方局和八路军总部等机关突围转移,他命令警卫部队全力保护彭德怀先行突围,自己却冒着枪林弹雨,坚持指挥机关人员转移。

这时,大部分队伍还滞留在十字岭南山坡上,处在敌人飞机轰炸扫射和地面炮火的封锁之中。外祖父只身站在山坡高处,挥着双臂指挥,让战友们卧倒小心炮弹。大家伴随着他的喊声冲向安全地带,外祖父却不幸被弹片击中头部,壮烈牺牲,年仅37岁。

最后一封家书

“左权”这个名字作为将军,是刚硬的。在战场上他是英勇无畏的铁血将领;这个名字作为亲人,又是柔软的。他会在战斗之余,骑马十里地,去接回刚生产的妻子和刚出世的女儿,也会在一封封家书里深情流露对妻女的情意缱绻。

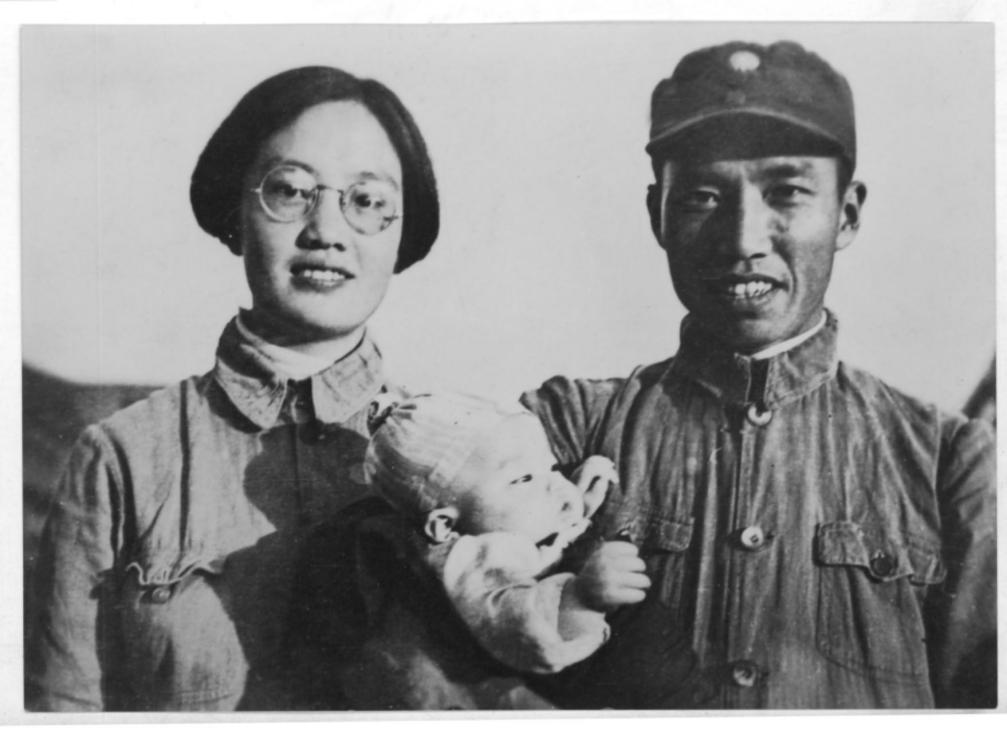

左权将军和妻女

1939年4月,我的外祖父与外祖母刘志兰结婚。一年后,我的母亲左太北出生。因前方战事吃紧,外祖父为能专心筹划“百团大战”和“反扫荡”,同时也为了妻女能在安定的环境中生活、学习,遂将妻子和出生不足百天的女儿送到延安。从此,天各一方,家书传信。

我的母亲在成长过程中,对父亲左权的印象最初十分模糊。直到1982年,外祖母将十一封家书交给她,她才真正感受到父爱的温度。这些家书中,外祖父对妻女的思念之情溢于言表,他会用“小可爱”“小天使”等亲昵的称呼来描述女儿,字里行间满是对妻女的牵挂。他会跟外祖母说分离的日子有多难熬,会憧憬战争结束后一家团聚的场景,那些文字不像出自铁血将军之手,倒像个普通丈夫、寻常父亲在诉说家常。

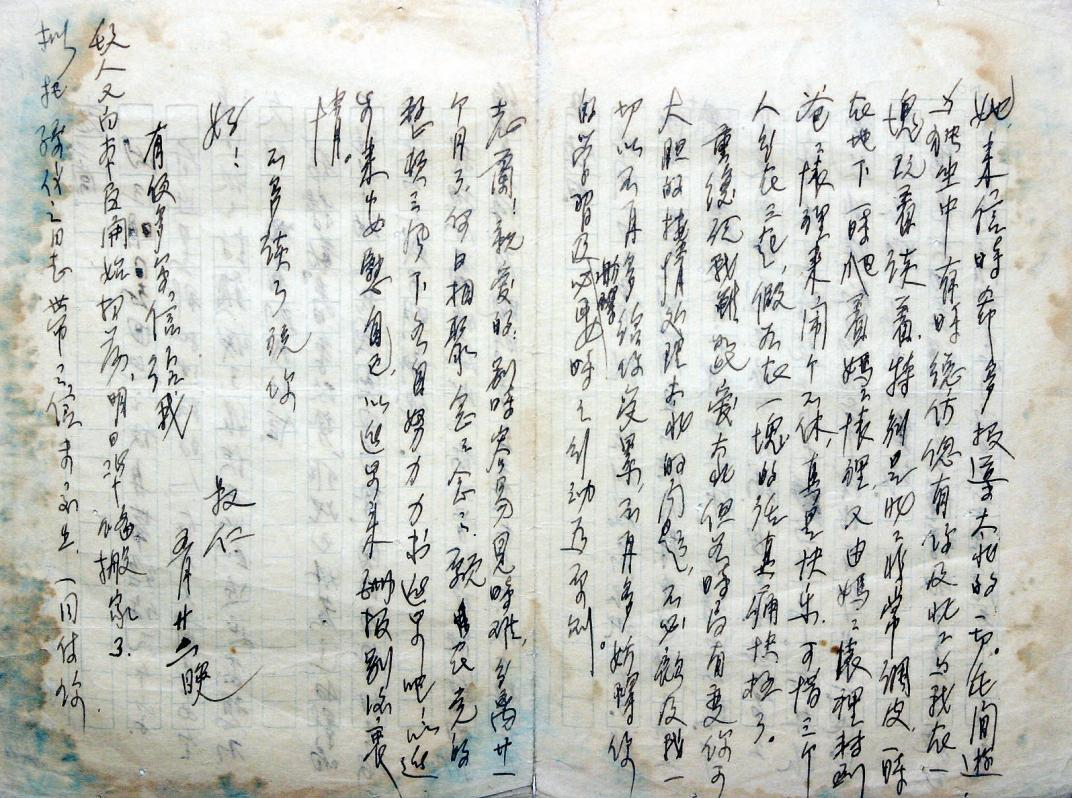

最让我们揪心的是最后一封,写于1942年5月22日晚。信里,外祖父先跟外祖母分析当时的国际形势和战局,说着又想起了团聚的场景:“在闲游与独坐中,有时总仿佛有你及北北与我在一块玩着、谈着。特别是北北非常调皮,一时在地下,一时爬着妈妈怀里,又由妈妈怀里转到爸爸怀里来,闹个不休,真是快乐……”可笔锋一转,他又狠心写下:“我虽如此爱太北,但如时局有变,你可大胆的按情处理太北的问题,不必顾及我……”信的末尾那四个“念”字,看得令人眼眶发紧:“志兰,亲爱的,别时容易见时难,分离廿一个月了,何日相聚?念,念,念,念!”

左权将军写给妻女的第十一封家书

谁曾想,这封充满惦念与嘱托的家书竟成绝笔。三天后,外祖父在十字岭战斗中壮烈牺牲,这封信也成了他留给家人的最后牵挂。在我的印象中,母亲每每读信时都泪流满面,她从前只知道父亲是英雄,这些家书让她明白父亲的爱深沉又细腻,外祖父心里何尝不想守着妻女过安稳日子,可他看见国破家亡的惨状,见证过战友们在前线的牺牲,面对民族大义毅然决然地选择了“大我”,舍弃了“小我”。

家国精神永续

外祖父牺牲后,山西辽县的万余民众曾自发联名请愿,要把县名改为左权县。经晋冀鲁豫边区政府批准,1942年9月18日,辽县正式易名为左权县,辽县子弟兵团也获得了“左权独立营”的称号。每想起这件事,我都能感受到乡亲们对外祖父的敬重——他不是高高在上的将军,是护着他们的亲人。

我7岁那年,跟着母亲去了左权县。刚到县里,就有好多老人拉着她的手哭,话没说几句就红了眼眶。还有几位穿军装的老人,其中郭树宝爷爷我印象最深。他总穿着板正的绿军装,戴着红领章,可眼里常含着泪,郁郁寡欢看着像有心事。后来我才知道,他曾是外祖父的警卫员,在十字岭战斗中突围时,他被派去寻机密文件箱,因而错过了保护首长的最后机会。这份遗憾和自责,伴随了他的后半生。

如今,左权县仍留存着许多与外祖父相关的印记。每年的清明节、外祖父牺牲的纪念日,当地都会有民众自发去陵园祭扫,连幼儿园的孩子都会唱《左权将军之歌》。1950年,晋冀鲁豫烈士陵园在河北邯郸落成,外祖父的忠骨移葬于此,这里也成为人们缅怀先烈的重要场所。不同地区的人们,都在用自己的方式纪念着外祖父,传承着他的精神。

母亲这一辈子,都在传承外祖父的遗志。她搞了一辈子军工,常跟我说:“你姥爷和战友们连命都敢拼,咱们遇到点困难算什么?”现在我的年纪比外祖父牺牲时还大,也有了女儿,也渐渐读懂了他当年的心境:他不是不想守着家,是想让更多小家能安稳。我总在心里跟他说:“姥爷,您看,侵略者被赶走了,孩子们能平平安安长大,您的梦想成真了。”

如今,讲好外祖父左权将军的故事,成为我心中沉甸甸的使命。作为英雄的后代,我不能让他们这代人的牺牲被辜负。有时想起他,多希望他能留下只言片语,可转念又想,他留下的,是整个中国的明天。这份家国精神,我会好好传承下去,让更多人知道,今天的安稳,是他们用命换来的。

(本文图片均由被采访人提供)

中国少年报·未来网记者 凌萌