未来网北京11月21日电(记者 凌萌)近日,河南郑州14岁初中生谢昭雨橦将卧室“爆改”成博物馆,引发广泛关注。据媒体报道,他的“私人博物馆”珍藏了用零花钱、压岁钱买来的元代高足杯、洛阳汉砖等,房间堆满了珍藏的书籍与文物,只有床上有空闲的地方。

更为人动容的,是少年超越年龄的通透认知与精神追求。“书能带来精神富足和心灵慰藉,一个人没有精神追求,那就如同‘行尸走肉’。”“‘路漫漫其修远兮,吾将上下而求索’。人的一生如果不求知的话,无聊透顶。”近日,未来网记者专访到谢昭雨橦,在近一小时的采访中,这个14岁少年透露出对历史和文物的纯粹热爱,以及对精神世界的高度渴求。他说,要做一名文化传承的“小使者”,为中华文明的赓续与传播贡献自己的力量。

在家中打造一个“博物馆”

谢昭雨橦的卧室只有十一二平方米,这个不大的空间内,容纳的东西可不少:南面的两个书架上,整整齐齐地码放了数百本书籍,涵盖中国古代、近现代文学,以及历史、文物、自然科普等类别;东面的书架上,不同时期、朝代的文物藏品一排排陈列着;文物与书籍之外不多的空间里,还容纳着一张书桌、一张床,构成了“雨堂博物馆”这方独特的“小天地”。

书籍和文物,是谢昭雨橦从小到大热衷的两大“乐事”。三、四岁时,他就萌生出了阅读的兴趣,从少儿绘本、儿童文学读起,逐渐养成了每日读书的习惯。6岁那年,妈妈带着谢昭雨橦来到郑州博物馆(嵩山路馆(旧馆),原郑州博物馆旧址,现为南水北调博物馆),馆内珍藏的承载着千年历史的文物,让他幼小的心灵感受到了极大的震撼,对历史知识探求的种子就此埋下。从那之后,谢昭雨橦开始大量阅读中国历史和文物书籍、收集文创产品。自去年起,他开始收藏文物。据新华网报道,目前,他的藏品已涵盖旧书、铜钱、陶器、瓷器等多个类别。

“随着收藏的文物、书籍越来越多,有一次在和朋友交流时,我突然萌生出了‘何不建个博物馆’的想法。”谢昭雨橦说,他还给“博物馆”取了个名字——“雨堂博物馆”。

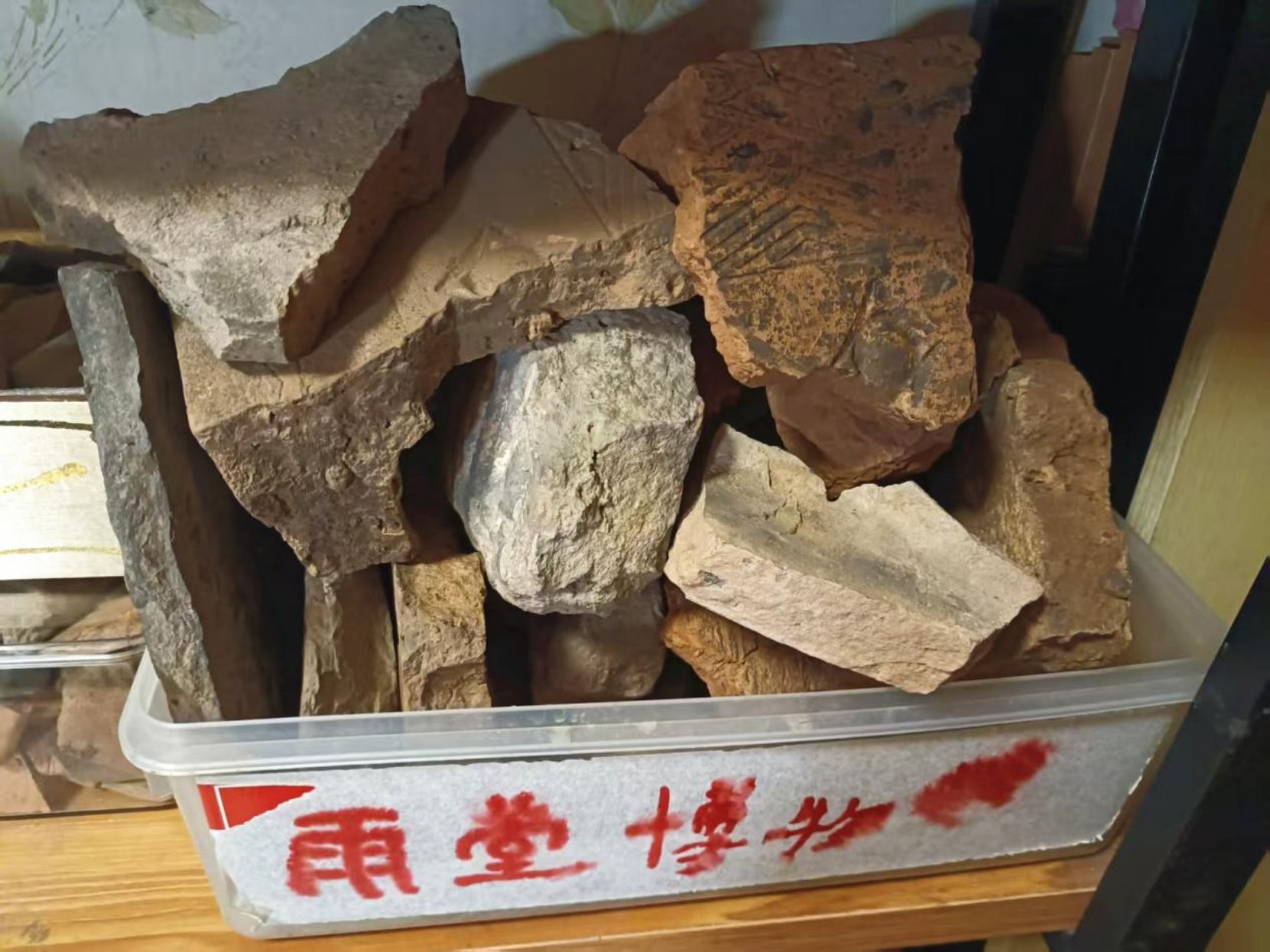

“雨堂博物馆”内收藏的汉砖残片。(受访者供图)

“‘雨堂’两个字,也有着特别的深意。”谢昭雨橦对记者讲述道,2024年参加中央电视台《中国诗词大会》节目时,结识了一位对甲骨文有研究的朋友,让他萌生了对甲骨文的浓烈兴趣。“中国近代有四位研究甲骨文的著名学者,罗振玉(号雪堂)、王国维(号观堂)、郭沫若(字鼎堂)、董作宾(字彦堂),被称为‘甲骨四堂’。我想成为和‘甲骨四堂’一样优秀的人,就选用了名字中的‘雨’字,给自己取了‘堂号’,‘雨堂博物馆’由此而来。”

在谢昭雨橦的卧室门外,贴有他亲笔写下的“雨堂博物馆”门牌。采访中,谢昭雨橦打趣道,自己就是“雨堂博物馆”的馆长。小小的博物馆,承载着少年大大的梦想,成为他安放热爱、追逐梦想的精神家园。

在书籍和文物中触摸千年时光

“这是一个汉代的灶,它的体积很小,不能用来做饭。很多人会好奇,它的用处是什么?汉代人崇奉一种观念:‘事死如事生’,认为人死后还要享受和生前一样的待遇。所以他们会捏制一些仿制的陶模型,也就是‘冥器’,埋到自己的墓中,象征着逝者到了‘天国’还能享有生前的待遇……”采访中,谢昭雨橦对收藏的文物如数家珍,每当讲起文物背后的故事,他总是滔滔不绝,还会融入自己的见解。

“雨堂博物馆”内收藏的铜钱。(受访者供图)

一有时间,谢昭雨橦就沉浸在这方“小天地”里,整理藏品、翻阅书籍、记录心得。进入初中后,谢昭雨橦开始住校,周末便成为他追寻热爱的专属时光。他常常“泡”在博物馆、旧书市场和古玩城,零花钱、压岁钱也几乎全部倾注于此。他热衷于“淘”旧书,只因“旧书上留有一股‘墨香气’,那是真正的书香,带着浓浓的时代感”;他喜欢在网上找“淘友”收购文物,“一开始只是觉得文物好看,随着储备的历史知识越来越多,才知道每件老物件背后都有文化,比如汉砖上的花纹,可能和当时的农耕生活有关”。

挑选藏品时,谢昭雨橦也有着一套清晰的标准:品相美观、兼具实用性及性价比。收藏文物的过程中,他还练就了一双“火眼金睛”,能够鉴别一些基础的文物真伪。比如,通过观察锈迹是否“入骨”等细节,就能分辨出是自然侵蚀的锈迹还是人工做旧的锈迹,从而分辨出铜钱的真假。

谢昭雨橦在博物馆内学习历史知识。(受访者供图)

他对文物和书籍的痴迷,全然不像14岁的初中生,倒像个博古通今的“老先生”。他享受畅游在文物和书海中的时光,称“那是一种‘跨越时代的共鸣’。”“在《国家宝藏》的一期节目中,秦始皇帝陵博物院的一位文物摄影师讲述了他在兵马俑脸上发现2200年前的工匠指纹,这让我震撼不已。后来我在收藏的一件陶灶的内壁中,也发现了一枚指纹印记,仿佛带我穿越千年,感受到了工匠制作器物时的温度与力道。”谢昭雨橦说,收藏的乐趣不在于拥有,而在于通过文物的纹路、工艺与细节,触摸历史的脉搏,实现一场跨越时空的“面对面”交流,让沉睡的文物焕发鲜活生机。

“小天地”里承载“大梦想”

当同龄人将课外时间用在刷短视频、玩游戏的时候,谢昭雨橦几乎都在“与古人对话”。为了弄懂一段古文,他翻遍家中的工具书;为了了解文物背后的故事,他查阅大量资料……卧室的四方“小天地”里,不仅装下了跨越千年的文物与典籍,更承载了一个少年对知识的渴望、对梦想的追逐。

阅读不仅丰富了他的知识,更塑造了他的精神品格。“物质的极简是为了给精神‘腾空间’,人的一生如果不求知,才是真的无聊透顶。”谢昭雨橦说,读一本古籍,能知道千年前的人在想什么;摸一块汉砖,能想象汉朝人的生活,这种快乐比网络虚拟空间带来的快感实在多了。

“雨堂博物馆”内的藏书架。(受访者供图)

这个醉心文史的少年也爱“追星”。“我非常崇拜范仲淹,他有着‘断齑画粥’的节俭品格、‘文武双全’的过人才能、‘先天下之忧而忧,后天下之乐而乐’的家国情怀,这些都深深吸引着我。”谢昭雨橦说。他也爱读汪曾祺的散文,认为“文字是能治愈人的,专业书籍能提升素养,散文则能带来心灵慰藉”。

最近,谢昭雨橦开始在社交平台分享读书心得、文物小知识,将自己学习到的传统文化、历史知识分享给更多人。“历史是由一个个小故事串联起来的大书,把它当成故事读,慢慢就会发现其中的乐趣。”

对于“雨堂博物馆”和未来的自己,他也有着清晰的规划。“收藏的文物越来越多了,接下来要为藏品建立科学的编号系统,用 T(陶器)、C(瓷器)等分类方式整理藏品。”谢昭雨橦说,他将继续拍摄更多历史文化、诗词相关视频,做一名文化传承“小使者”,让沉淀千年的中华文脉走进更多人心中,为中华文明的赓续与传播贡献自己的力量。

编辑:耿玥